Una splendida giornata di sole, fredda, brillante, una delle prime in questo annuncio di inverno. Cammino tra gli ulivi e scopro tappeti di piccole calendule selvatiche (Calendula arvensis (Vaill) L. ) e decido di estrarle, insieme a qualche fiori di nepetella (Calamintha nepeta Salvi (L.)), per preparare una pomatina lenitiva per pelli screpolate o esposte all’aria fredda, le labbra, piccole contusioni e ferite. La ricetta è ispirata a quella pubblicata nel mio libro “Ars herbaria, Piante medicinali nel respiro dell’anno” Natura e Cultura Editrice, 2012)”

Pomata alla calendula

- 200 ml di oleolito di calendula (ottenuto dalla macerazione in olio extravergine d’oliva dei capolini ben aperti di Calendula officinalis L., oppure Calendula arvensis L., raccolti in giorni di Luce/Aria prima di mezzogiorno)

- 30 g di cera d’api naturale

- 10 gocce di olio essenziale di limone, 5 gocce di o.e. di ylang ylang, 5 gocce

di o.e. di lavanda vera

di o.e. di lavanda vera

Scaldiamo a bagnomaria la cera d’api e l’oleolito di calendula separatamente utilizzando due recipienti di vetro, ad esempio dei vasetti della marmellata perfettamente puliti. L’olio non dovrebbe superare una temperatura di 60°C per non alterarne le proprietà. Mescoliamo la cera con un bastoncino di legno finché è completamente sciolta e la versiamo nell’olio caldo continuando a mescolare. Togliamo dal fuoco, aggiungiamo rapidamente gli oli essenziali e versiamo nei barattolini da pomata* lasciandoli aperti finché la pomata è ancora liquida per far evaporare l’umidità. Chiudiamo i recipienti quando la crema è solida. La pomata si conserva per un anno al riparo dalla luce, a temperatura ambiente. Una volta aperta è meglio usarla entro poche settimane. Consiglio di usare recipienti piccoli, da 20 o 30 ml, per consumare velocemente la pomata. Si stende sulla pelle screpolata e indurita, calli, per tenere morbida la cute delle ginocchia e dei gomiti. Ideale per chi lavora fuori in inverno, per gli sportivi, nutre e protegge la pelle del viso e delle labbra. Con l’aggiunta di poche gocce di olio essenziale di rosa la pomata diventa un ottimo “contorno occhi” da stendere alla sera dopo la pulizia del viso. E’ anche un ottimo lucidalabbra naturale, rende le labbra morbide ed ha un buon sapore. Ha un’azione cicatrizzante per piccole ferite, herpes labiale e foruncoli. Importante: prima di applicare la pomata disinfettare bene con la tintura di calendula. Le ferite si chiudono entro poco tempo senza lasciare tracce.

*Nei negozi di apicoltura troviamo dei bei vasetti di vetro in diverse dimensioni, di solito utilizzati per i campioni di miele. Importante è che i tappi di metallo chiudano bene (a volte non si avvitano). Prima dell’uso è meglio sterilizzare tappi e recipienti in acqua bollente per poi asciugarli con cura.

Riuniti nello splendido Scriptorium e, successivamente, nel Giardino Botanico, ammirando l’esemplare secolare di Taxus baccata L., si è parlato di accoglienza, paesaggio, turismo spirituale, conservazione ambientale e innovazione. In mezzo pomeriggio soltanto – il tempo è volato – i parnters intereuropei hanno saputo apprezzare le varie aree del monastero, in un clima di dialogo e collaborazione. Sono subito nate nuove sinergie – un’esperienza stimolante!

Riuniti nello splendido Scriptorium e, successivamente, nel Giardino Botanico, ammirando l’esemplare secolare di Taxus baccata L., si è parlato di accoglienza, paesaggio, turismo spirituale, conservazione ambientale e innovazione. In mezzo pomeriggio soltanto – il tempo è volato – i parnters intereuropei hanno saputo apprezzare le varie aree del monastero, in un clima di dialogo e collaborazione. Sono subito nate nuove sinergie – un’esperienza stimolante!

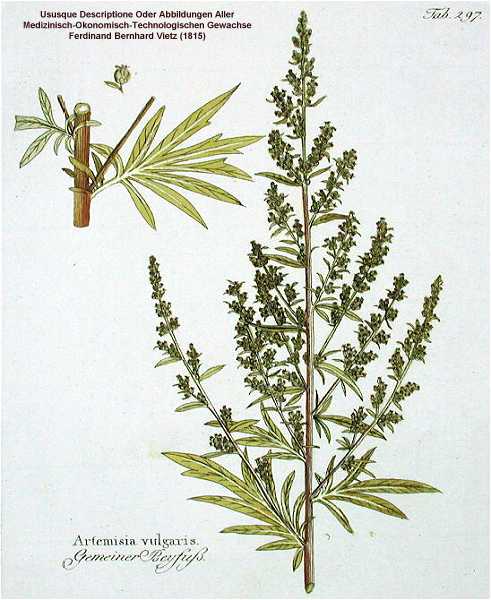

Mugwort – Beifuss – Artemisia

Mugwort – Beifuss – Artemisia